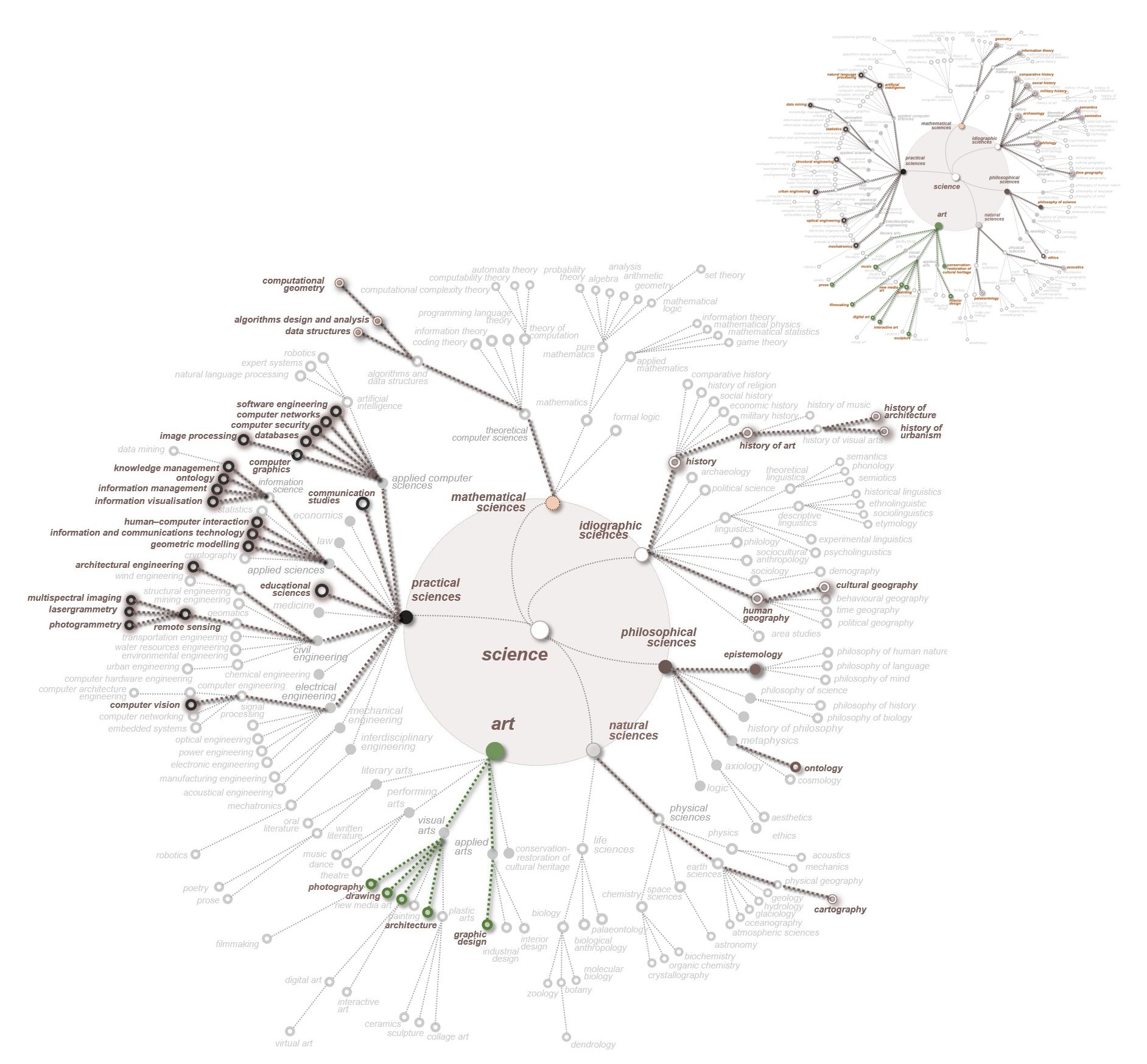

Les activités relevant du terme « visualisation » qui sont menées dans le laboratoire s’inscrivent en réalité dans deux filiations distinctes : celle de la visualisation scientifique (représentations basées sur le réel – modèles 3D issus de campagnes de relevés par exemple) et celle du champ infovis / visual analytics (représentations abstraites et analytiques de données, informations, ou connaissances). Ces pratiques distinctes correspondent aux deux grands points d’entrée divergents (en matière de méthode, de technologies, et de plus-value attendue) par lesquels le laboratoire étudie le fait patrimonial :

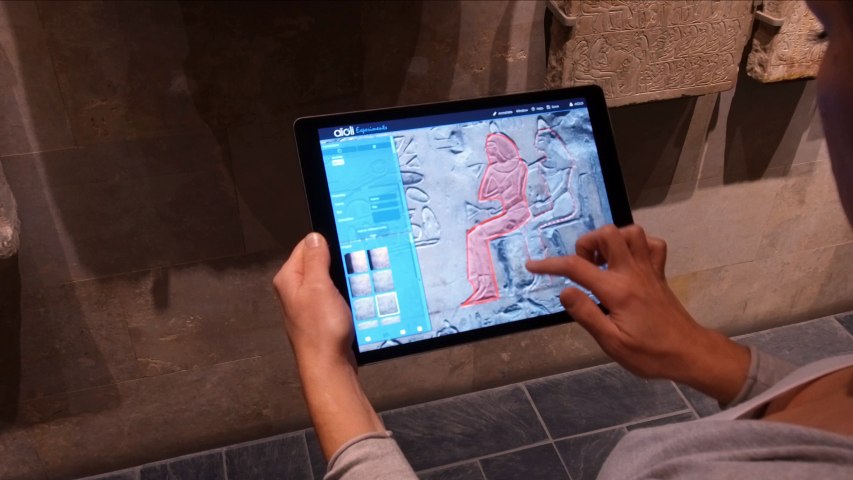

- Etude de l’objet tel qu’il est, partant de son observation contemporaine (relevé 3D, annotation de nuages de de points 3D, AR/VR, etc.)

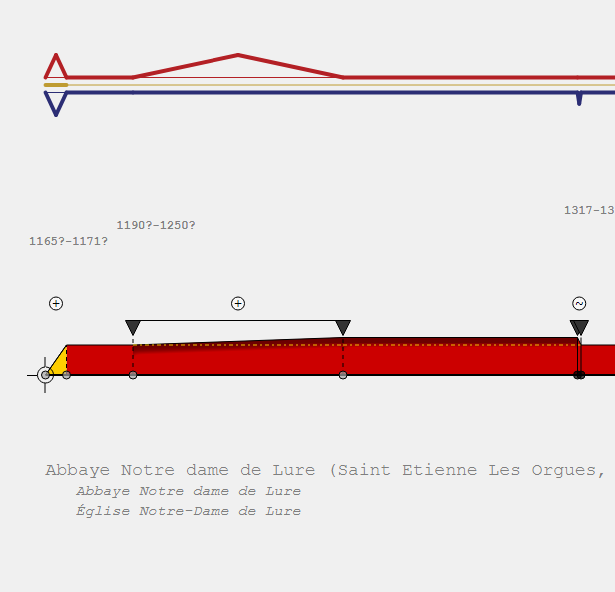

- Etude des informations dont on dispose sur un objet et son parcours de vie (indices historiques, analogies, modèles théoriques, etc.).

Ces pratiques sont illustrées ici par un jeu non exhaustif d’exemples issus des projets de recherche menés par le laboratoire ces dernières années, et incluent des expériences d’hybridation de ces filiations.

Environnements 2D/3D basés sur le réel

Contact : Adeline MANUEL, Anthony PAMART

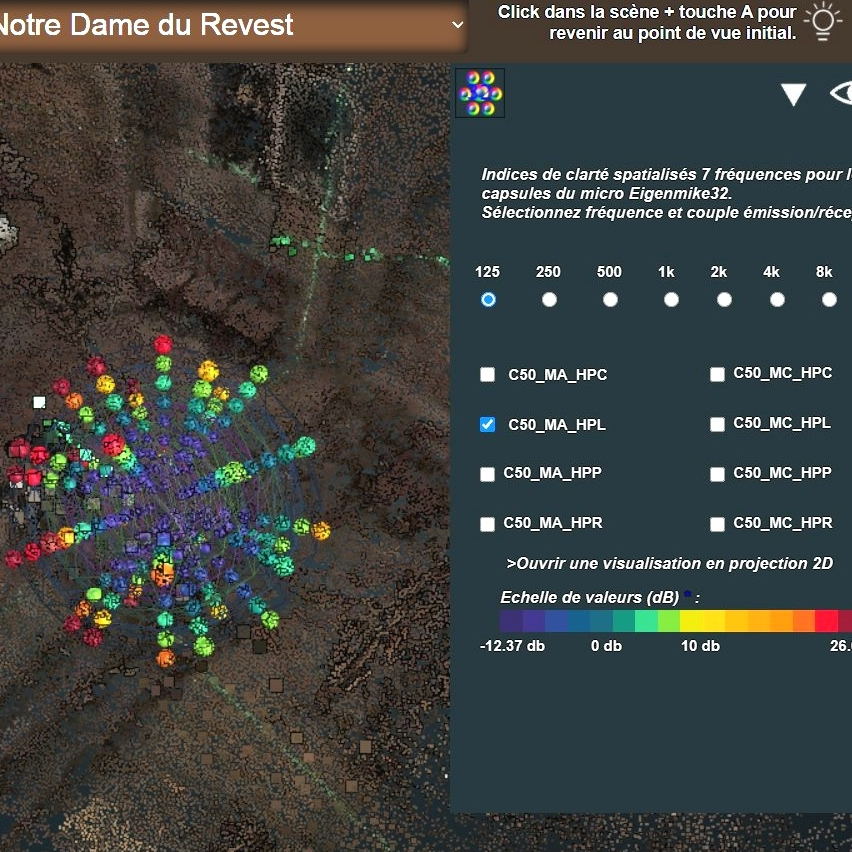

Dispositifs infovis originaux

Contact : Jean-Yves BLAISE, Iwona DUDEK

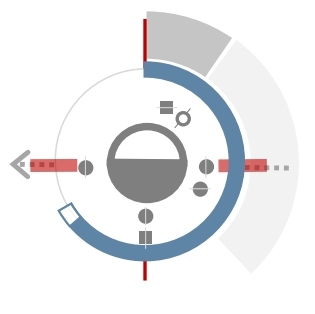

Expérimentations hybrides

Contact : Jean-Yves Blaise, Iwona DUDEK, Laurent Bergerot

Le laboratoire a par le passé conduit ou animé nombre de travaux de représentation en 3D d’hypothèses de restitution à des fins de communication (Petit Trianon, Trésor des Marseillais, Pont Saint-Bénézet d’Avignon, etc.). Cette forme de représentation, aujourd’hui plus largement répandue, n’est plus au cœur des pratiques du laboratoire mais reste un sujet d’intérêt dans les aspects d’interprétabilité (évaluation / lisibilité de la notion de plausibilité) et ou de réutilisabilité des contenus 3D.