Représentation dynamique

des temporalités des territoires

des temporalités des territoires

Représenter les dynamiques des territoires : un état des lieux, de nouveaux enjeux

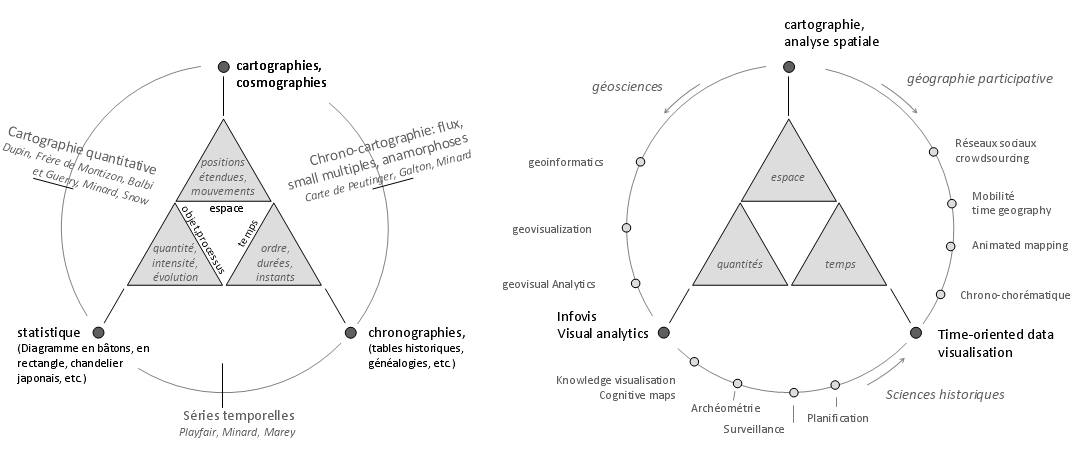

Le temps et ses caractéristiques ont toujours fait l’objet de grandes attentions pour comprendre les dynamiques des territoires. Aujourd’hui, que ce soit à cause des nouvelles capacités d’observation en temps réel, de l’accumulation des séries de données au cours du temps, ou à cause de la multiplication des rythmes, les temporalités à prendre en compte pour comprendre les dynamiques territoriales se multiplient et leurs imbrications se complexifient. Interroger les rythmes, les vitesses, les cycles de ces dynamiques, ou mettre en relation temporelle des phénomènes spatiaux tels que les évènements catastrophiques passés devient plus que jamais un enjeu pour comprendre et décider.

Les jeux de méthodes mobilisables aujourd’hui pour représenter les temporalités des territoires sont en plein renouvellement, et imposent désormais bien souvent de franchir les fractures disciplinaires traditionnelles entre échelles, entre outils, entre formalismes. Les domaines d’applications potentiellement concernés, comme celui du développement durable des territoires, sont autant de domaines susceptibles de nourrir les questions associées à l’exploration des temporalités des territoires.

un sujet, des héritages, une intersection ▼

Le projet "Représentation dynamique des temporalités des territoires" se veut un état des lieux de différents développements et solutions pour analyser et rendre compte des temporalités des territoires. Cet état des lieux est à entrées multiples, interrogeant à la fois des choix amont (modélisation) et des choix proprement liés à la question de la représentation. Le projet débouche sur un ensemble de résultats dont certains sont mis en ligne dans ce site:

- Une grille de lecture de la collection d'applications analysée (voir onglet "47 applications"), grille où sont combinés des indicateurs généraux sur par exmeple le type de service rendu ou le type de dynamique spatiale analysée, et des indicateurs plus spécifiques au traitetment des dimensions spatiales et temporelles. Cette grille est mise en place sur 47 applications identifiées et analysées,

- Des visualisations récapitulatives conçues comme outils d'analyse comparative de la collection (voir onglet "visualisations"),

- Une bibliographie structurée en relation avec la grille de lecture (voir onglet "bibliographie").

- Programme et présentations du séminaire conclusif organisé en février 2014 (voir ci-dessous).

- Le rapport final du projet (versions avec/sans annexes, voir ci-dessous).

Les 47 applications analysées au cours du projet sont listées ci-dessous avec pour chacune d'entre elles un lien vers

une fiche A4 résumée (format PDF) décrivant les principales caractéristiques de l'application,

et un lien vers le site en ligne de l'application elle-même. Une vignette est affichable à la demande.

Deux présentations récapitulatives, par blocs et en tableaux, sont proposées en fin de page

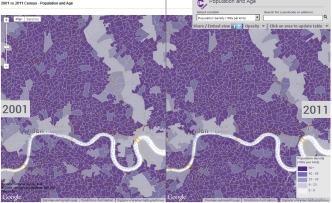

2001 vs 2011 Census - Population and Age

Office for National Statistics (ONS) UK

http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/census-map-1-4/index.html

?▼

?▼

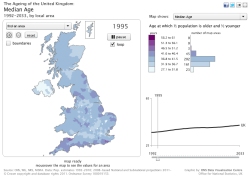

Ageing and the UK

Office for National Statistics (ONS) UK

http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/theme-pages-1-2/age-interactive-map.html

?▼

?▼

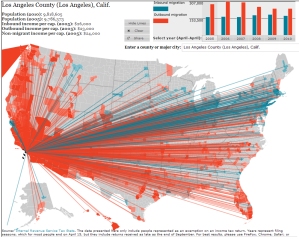

American migration

J.Bruner

http://www.forbes.com/special-report/2011/migration.html

?▼

?▼

Animeye

S.Fabrikant, D.R Montello (UCSB)

http://www.geog.ucsb.edu/~animeye/animations.htm

?▼

?▼

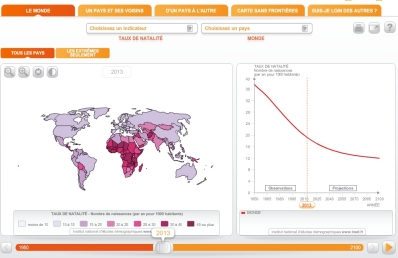

Atlas INED

INED

http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/cartes_interactives/

?▼

?▼

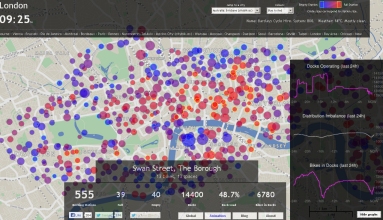

Bike Share Map

O. O'Brien CASA UCL

http://bikes.oobrien.com/london/

?▼

?▼

Bostonography

A. Woodruff

http://www.theatlanticcities.com/commute/2013/06/beauty-buses-motion/5808/

?▼

?▼

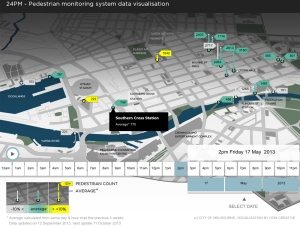

City of Melbourne pedestrian monitoring system

City of Melbourne

http://www.pedestrian.melbourne.vic.gov.au

?▼

?▼

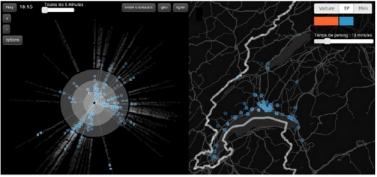

Commuting Scales

B. Beaude, L.Guillemot

http://choros.ch

?▼

?▼

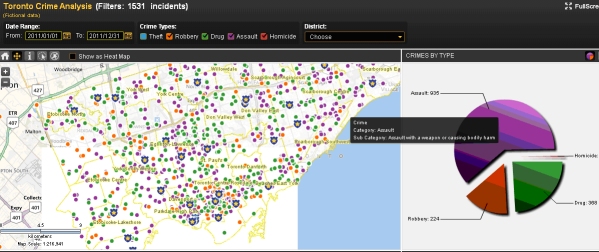

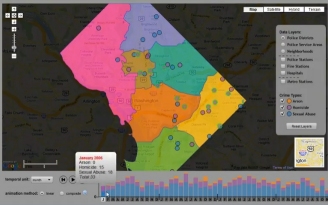

Crime Analysis

DBx GEOMATICS

http://www.cartovista.com/CartoVista/CrimeAnalysis.aspx?Language=fr

?▼

?▼

CrimeViz

GeoVista Pennsylvania State University

http://www.geovista.psu.edu/CrimeViz

?▼

?▼

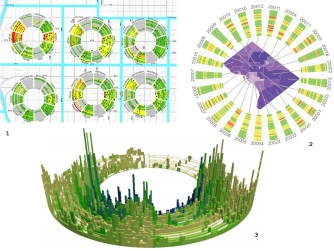

Data rose – Ring maps

K.Bell ; G.Huang et al. ; J. Zhao, P. Forer,A.S. Harvey

http://www.directionsmag.com/articles/visualizing-crime-a-data-rose-blooms/204984

?▼

?▼

FlowMap

J. van Dijk (Utrecht University)

http://flowmap.geog.uu.nl/index.php

?▼

?▼

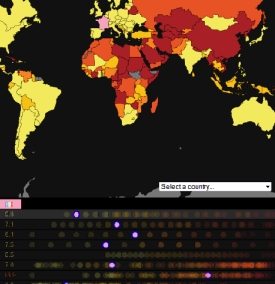

Global Peace Index

Vision of humanity

http://www.visionofhumanity.org/gpi-data/

?▼

?▼

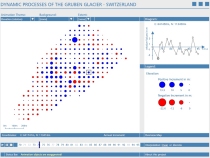

Gruben Glacier

Y.Isakowski

http://www.carto.net/svg/gruben_glacier/index.svgz

?▼

?▼

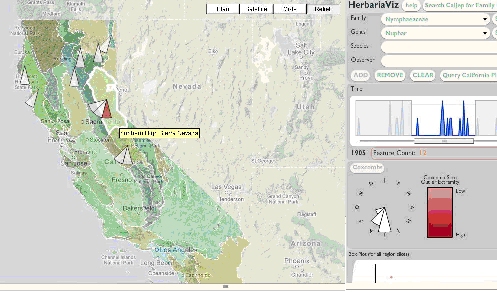

HerbariaViz

T.Auer, C. McCabe, PennState University

http://www.geovista.psu.edu/herbaria/v3/index.html

?▼

?▼

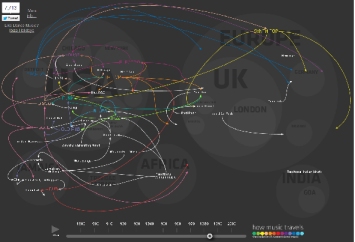

How music travels

Thomson

http://www.thomson.co.uk/blog/wp-content/uploads/infographic/interactive-music-map/index.html

?▼

?▼

InstantAtlas Dynamic Reports

InstantAtlas (GeoWise)

http://www.instantatlas.com/index.xhtml

?▼

?▼

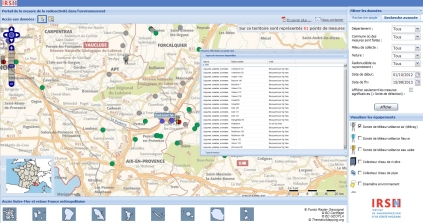

IRSN Mesure de la radioactivité dans l’environnement

irsn

http://sws.irsn.fr/sws/mesure/index

?▼

?▼

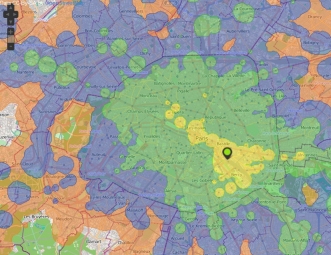

Isokron

Isokron - Isokron

http://old.isokron.com/?language=fr

?▼

?▼

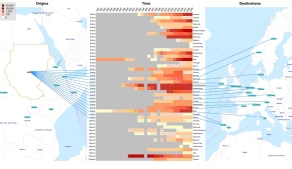

JflowMap

I. Boyandin

http://code.google.com/p/jflowmap/wiki/Flowstrates

?▼

?▼

Marine Traffic

MarineTraffic.com

http://marinetraffic.com/ais/fr/default.aspx

?▼

?▼

MATSim

MATSim

http://www.matsim.org/

?▼

?▼

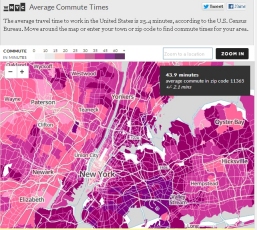

Mega-Commuters Take Manhattan

Robert T.Gonzalez

http://www.wnyc.org/articles/wnyc-news/2013/mar/05/mega-commuters-take-manhattan

?▼

?▼

MIRO

A.Banos et al.

http://miro.csregistry.org/home

?▼

?▼

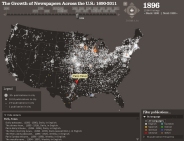

Newspaper accross the US

Stanford University

http://www.stanford.edu/group/ruralwest/cgi-bin/drupal/visualizations/us_newspapers

?▼

?▼

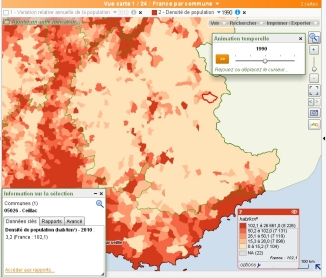

Observatoire des territoires

http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/

DATAR

?▼

?▼

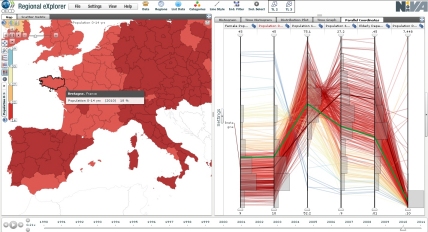

OECD Regional eXplorer

NComVA

http://stats.oecd.org/OECDregionalstatistics

?▼

?▼

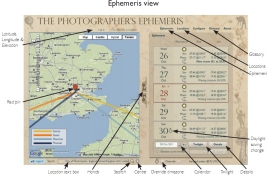

Photographers ephemeris

S. Trainor, J Crookneck Consulting LLC.

http://photoephemeris.com/

?▼

?▼

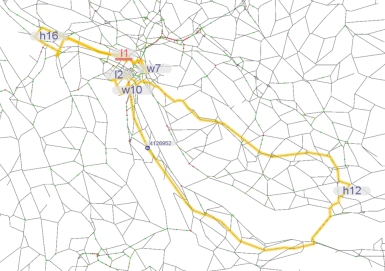

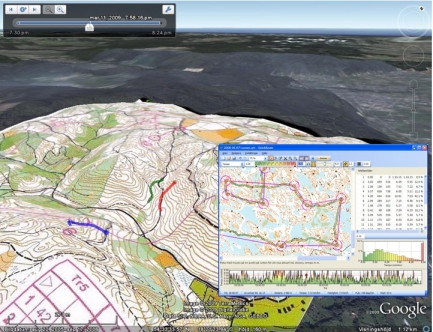

Quick route

M. Troeng, J. Ohlin

http://www.matstroeng.se/quickroute/fr/index.php

?▼

?▼

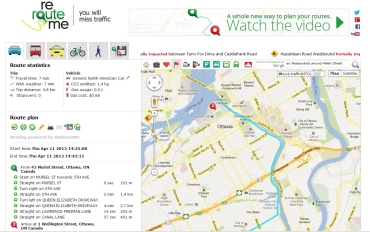

ReRouteMe

Rhexia Incorporated

http://www.rerouteme.com

?▼

?▼

Sars Epidemic

A.Banos, J.Lacasa.

http://arnaudbanos.perso.neuf.fr/SARS/sars_epidemic.html

?▼

?▼

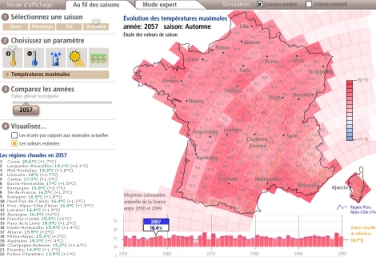

Simulateur climatique Météo France

indid pour Meteo France et Sciences vie

http://climat.meteofrance.com/jsp/site/Portal.jsp?page_id=12979

?▼

?▼

Small arms and ammunitions

Google

http://workshop.chromeexperiments.com/projects/armsglobe/

?▼

?▼

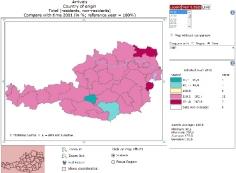

Statistic Austria

STATISTIK AUSTRIA

http://www.statistik.at/OnlineAtlasWeb/start?action=start&atlas=1

?▼

?▼

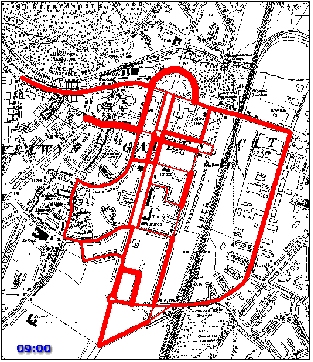

STEM gis Animations

Discovery Software Ltd

http://www.discoverysoftware.co.uk/GalleryTraffic.htm

?▼

?▼

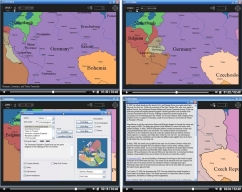

The centennia historical atlas

F.Reed (Centennia Software)

http://www.clockwk.com/

?▼

?▼

TimeMap

I. Johnson et al., University of Sydney.

http://ecai.org/tech/timemap.html

?▼

?▼

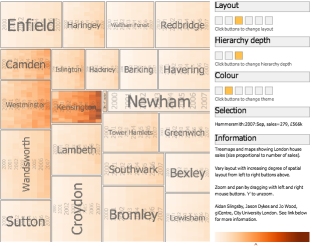

Treemaps House Prices

A. Slingsby, J. Dykes, J. Wood, A. Crooks.

http://www.gicentre.org/houseprices/demo/index.html

?▼

?▼

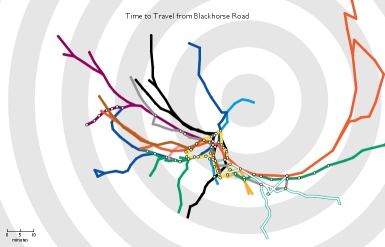

TubeMap London

Tom Carden

http://www.tom-carden.co.uk/p5/tube_map_travel_times/applet/

?▼

?▼

Vélib

E. Côme

http://www.comeetie.fr/galerie/velib/

?▼

?▼

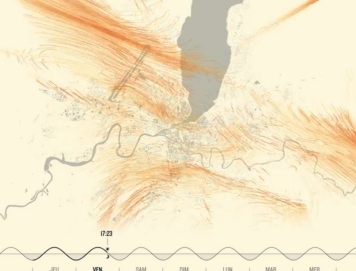

Ville Vivante Genève

Ville de Genève, Lift and Near Future Laboratory, Interactive things

http://villevivante.ch/fr/

?▼

?▼

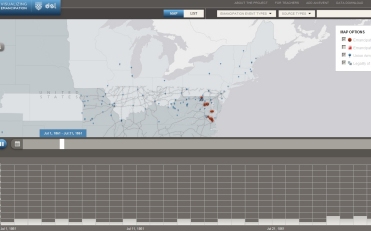

Visualizing emancipation

Digital Scholarship Lab, University of Richmond

http://dsl.richmond.edu/emancipation/

?▼

?▼

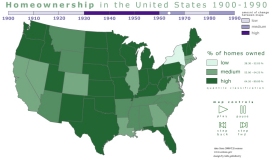

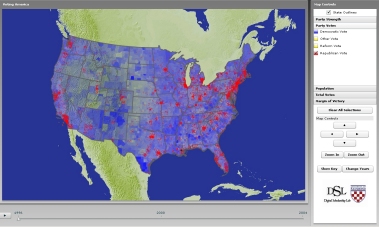

Voting America

Digital Scholarship Lab, University of Richmond

http://dsl.richmond.edu/voting/index.html

?▼

?▼

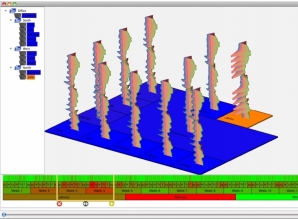

Wakame

C. Forlines, K. Wittenburg

http://www.merl.com/publications/docs/TR2010-031.pdf

?▼

?▼

Wind Map

Hint.fm

http://hint.fm/wind/

?▼

?▼

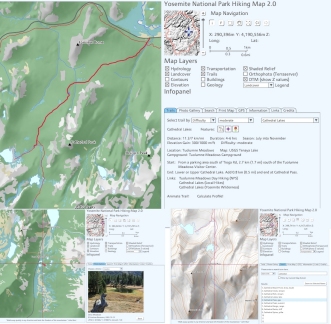

Yosemite National Park Hiking Map

J.Neumann, A.Neumann

http://www.carto.net/williams/yosemite/index.svg

?▼

?▼

Récapitulatif par blocs

Récapitulatif en tableau

Deux présentations récapitulatives, par blocs et en tableaux, sont proposées en fin de page

2001 vs 2011 Census - Population and Age

Office for National Statistics (ONS) UK

http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/census-map-1-4/index.html

?▼

?▼

Ageing and the UK

Office for National Statistics (ONS) UK

http://www.ons.gov.uk/ons/interactive/theme-pages-1-2/age-interactive-map.html

?▼

?▼

American migration

J.Bruner

http://www.forbes.com/special-report/2011/migration.html

?▼

?▼

Animeye

S.Fabrikant, D.R Montello (UCSB)

http://www.geog.ucsb.edu/~animeye/animations.htm

?▼

?▼

Atlas INED

INED

http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/cartes_interactives/

?▼

?▼

Bike Share Map

O. O'Brien CASA UCL

http://bikes.oobrien.com/london/

?▼

?▼

Bostonography

A. Woodruff

http://www.theatlanticcities.com/commute/2013/06/beauty-buses-motion/5808/

?▼

?▼

City of Melbourne pedestrian monitoring system

City of Melbourne

http://www.pedestrian.melbourne.vic.gov.au

?▼

?▼

Commuting Scales

B. Beaude, L.Guillemot

http://choros.ch

?▼

?▼

Crime Analysis

DBx GEOMATICS

http://www.cartovista.com/CartoVista/CrimeAnalysis.aspx?Language=fr

?▼

?▼

CrimeViz

GeoVista Pennsylvania State University

http://www.geovista.psu.edu/CrimeViz

?▼

?▼

Data rose – Ring maps

K.Bell ; G.Huang et al. ; J. Zhao, P. Forer,A.S. Harvey

http://www.directionsmag.com/articles/visualizing-crime-a-data-rose-blooms/204984

?▼

?▼

FlowMap

J. van Dijk (Utrecht University)

http://flowmap.geog.uu.nl/index.php

?▼

?▼

Global Peace Index

Vision of humanity

http://www.visionofhumanity.org/gpi-data/

?▼

?▼

Gruben Glacier

Y.Isakowski

http://www.carto.net/svg/gruben_glacier/index.svgz

?▼

?▼

HerbariaViz

T.Auer, C. McCabe, PennState University

http://www.geovista.psu.edu/herbaria/v3/index.html

?▼

?▼

How music travels

Thomson

http://www.thomson.co.uk/blog/wp-content/uploads/infographic/interactive-music-map/index.html

?▼

?▼

InstantAtlas Dynamic Reports

InstantAtlas (GeoWise)

http://www.instantatlas.com/index.xhtml

?▼

?▼

IRSN Mesure de la radioactivité dans l’environnement

irsn

http://sws.irsn.fr/sws/mesure/index

?▼

?▼

Isokron

Isokron - Isokron

http://old.isokron.com/?language=fr

?▼

?▼

JflowMap

I. Boyandin

http://code.google.com/p/jflowmap/wiki/Flowstrates

?▼

?▼

Marine Traffic

MarineTraffic.com

http://marinetraffic.com/ais/fr/default.aspx

?▼

?▼

MATSim

MATSim

http://www.matsim.org/

?▼

?▼

Mega-Commuters Take Manhattan

Robert T.Gonzalez

http://www.wnyc.org/articles/wnyc-news/2013/mar/05/mega-commuters-take-manhattan

?▼

?▼

MIRO

A.Banos et al.

http://miro.csregistry.org/home

?▼

?▼

Newspaper accross the US

Stanford University

http://www.stanford.edu/group/ruralwest/cgi-bin/drupal/visualizations/us_newspapers

?▼

?▼

Observatoire des territoires

http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/

DATAR

?▼

?▼

OECD Regional eXplorer

NComVA

http://stats.oecd.org/OECDregionalstatistics

?▼

?▼

Photographers ephemeris

S. Trainor, J Crookneck Consulting LLC.

http://photoephemeris.com/

?▼

?▼

Quick route

M. Troeng, J. Ohlin

http://www.matstroeng.se/quickroute/fr/index.php

?▼

?▼

ReRouteMe

Rhexia Incorporated

http://www.rerouteme.com

?▼

?▼

Sars Epidemic

A.Banos, J.Lacasa.

http://arnaudbanos.perso.neuf.fr/SARS/sars_epidemic.html

?▼

?▼

Simulateur climatique Météo France

indid pour Meteo France et Sciences vie

http://climat.meteofrance.com/jsp/site/Portal.jsp?page_id=12979

?▼

?▼

Small arms and ammunitions

http://workshop.chromeexperiments.com/projects/armsglobe/

?▼

?▼

Statistic Austria

STATISTIK AUSTRIA

http://www.statistik.at/OnlineAtlasWeb/start?action=start&atlas=1

?▼

?▼

STEM gis Animations

Discovery Software Ltd

http://www.discoverysoftware.co.uk/GalleryTraffic.htm

?▼

?▼

The centennia historical atlas

F.Reed (Centennia Software)

http://www.clockwk.com/

?▼

?▼

TimeMap

I. Johnson et al., University of Sydney.

http://ecai.org/tech/timemap.html

?▼

?▼

Treemaps House Prices

A. Slingsby, J. Dykes, J. Wood, A. Crooks.

http://www.gicentre.org/houseprices/demo/index.html

?▼

?▼

TubeMap London

Tom Carden

http://www.tom-carden.co.uk/p5/tube_map_travel_times/applet/

?▼

?▼

Vélib

E. Côme

http://www.comeetie.fr/galerie/velib/

?▼

?▼

Ville Vivante Genève

Ville de Genève, Lift and Near Future Laboratory, Interactive things

http://villevivante.ch/fr/

?▼

?▼

Visualizing emancipation

Digital Scholarship Lab, University of Richmond

http://dsl.richmond.edu/emancipation/

?▼

?▼

Voting America

Digital Scholarship Lab, University of Richmond

http://dsl.richmond.edu/voting/index.html

?▼

?▼

Wakame

C. Forlines, K. Wittenburg

http://www.merl.com/publications/docs/TR2010-031.pdf

?▼

?▼

Wind Map

Hint.fm

http://hint.fm/wind/

?▼

?▼

Yosemite National Park Hiking Map

J.Neumann, A.Neumann

http://www.carto.net/williams/yosemite/index.svg

?▼

?▼

Récapitulatif par blocs

Récapitulatif en tableau

Trois outils d’analyse comparative visuelle du recueil d'applications ont été développées

qui exploitent les grilles descriptives introduites dans le projet.

Ces visualisations ont pour objectif de rendre

compte de façon synthétique de la collection d'applications, et de ce qu'elle dit des pratiques actuelles

en matière de représentation des temporalités des territoires.

Visualisations interactives SVG, s'ouvrent dans une fenêtre nouvelle en sélectionnant les flèches orange

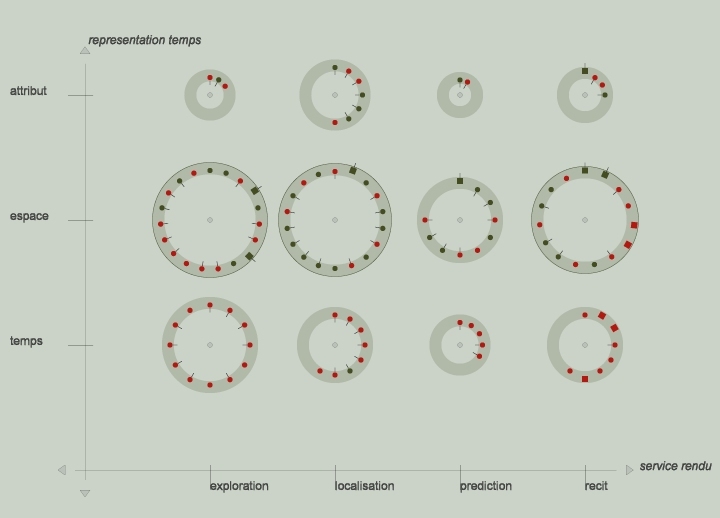

> Distribution bi-critères interactive

Cette visualisation a pour objectif de repérer au sein de la collection de cas des motifs dominants dans la façon dont se distribuent des couples de valeurs associant deux critères de description, comme par exemple « service rendu : prédiction ; représentation du temps : par des attributs ».

ouvrir la visualisation

plus de détails ▼

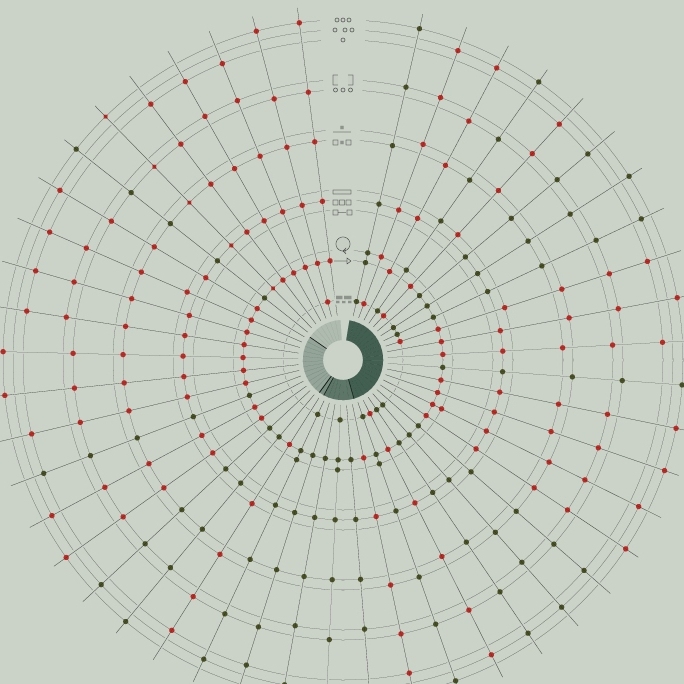

> Distribution multi-critères interactive

La collection d'applications est ici spécifiquement examinée du point de vue de la prise en compte du paramètre temps. Chacun des 47 cas est représenté sous la forme d’une radiale, le long de laquelle sont identifiées les caractéristiques spécifiques de l’application (un petit cercle marque une valeur « vraie »).

ouvrir la visualisation

plus de détails ▼

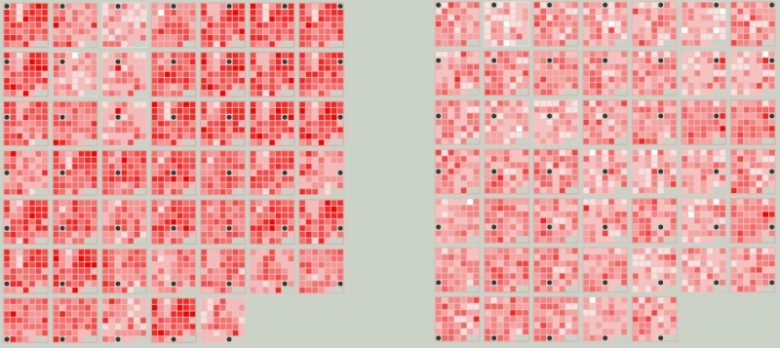

> Cartes et grilles de cohérence

Nous cherchons ici à mettre en évidence visuellement le degré de variabilité au sein de la collection, autrement dit à évaluer dans quelle mesure les choix faits par les concepteurs des 47 applications (en terme de modélisation comme en terme de représentation) sont les mêmes.

Pour chaque application nous mesurons un index de similarité basique, correspondant au nombre de valeurs communes avec les 47 autres applications. L’index de similarité est traduit par une échelle chromatique : plus sa colorisation est intense, plus une application « ressemble » aux autres. Les valeurs elles-mêmes sont affichées à la requête de l'utilisateur, et l’échelle globale présentée à côté du graphique.

ouvrir la visualisation

plus de détails ▼

Visualisations interactives SVG, s'ouvrent dans une fenêtre nouvelle en sélectionnant les flèches orange

> Distribution bi-critères interactive

Cette visualisation a pour objectif de repérer au sein de la collection de cas des motifs dominants dans la façon dont se distribuent des couples de valeurs associant deux critères de description, comme par exemple « service rendu : prédiction ; représentation du temps : par des attributs ».

ouvrir la visualisation

plus de détails ▼

> Distribution multi-critères interactive

La collection d'applications est ici spécifiquement examinée du point de vue de la prise en compte du paramètre temps. Chacun des 47 cas est représenté sous la forme d’une radiale, le long de laquelle sont identifiées les caractéristiques spécifiques de l’application (un petit cercle marque une valeur « vraie »).

ouvrir la visualisation

plus de détails ▼

> Cartes et grilles de cohérence

Nous cherchons ici à mettre en évidence visuellement le degré de variabilité au sein de la collection, autrement dit à évaluer dans quelle mesure les choix faits par les concepteurs des 47 applications (en terme de modélisation comme en terme de représentation) sont les mêmes.

Pour chaque application nous mesurons un index de similarité basique, correspondant au nombre de valeurs communes avec les 47 autres applications. L’index de similarité est traduit par une échelle chromatique : plus sa colorisation est intense, plus une application « ressemble » aux autres. Les valeurs elles-mêmes sont affichées à la requête de l'utilisateur, et l’échelle globale présentée à côté du graphique.

ouvrir la visualisation

plus de détails ▼

La bibliographie rassemblée durant le projet est ici structurée, triée, en fonction d'une série de critères

associés à la grille de lecture mise au point dans le cadre du projet. Ne sont mentionnées dans cette

bibliographie que des ressources accessibles sur la toile. Pour chaque sous-catégorie une série de démos en ligne

complète des publications scientifiques plus classiques.

les catégories et sous-catégories sont identifiées ci-dessous, les références elles-mêmes sont présentées sous la forme de fichiers PDF autonomes accessibles derrière les flèches orange.

A.Tri par la portée temporelle

Temps immédiat

Analyses portant sur quelques heures ou quelques jours, granularités de la seconde à la journée, échelle ou portée habituelle inférieure à 2 semaines.

ouvrir la liste de références

Temps court

Analyses portant sur quelques semaines ou quelques mois, granularités de la journée au mois, échelle ou portée habituelle inférieure à 1 an.

ouvrir la liste de références

Temps intermédiaire

Analyses portant sur quelques années ou quelques dizaines d’années, granularités de la semaine à l’année, échelle ou portée habituelle inférieure au siècle.

ouvrir la liste de références

Temps de l’Histoire (temps long)

Analyses portant souvent sur un ou plusieurs siècles, granularités l’année au siècle, échelle ou portée habituelle supérieure au siècle. Mais ce temps se caractérise d’abord notamment par une granularité des données fortement hétérogène (indications à la journée ou à l’heure coexistant avec des indications à l’année par exemple), une répartition des données dans le temps très inégale (densités d’indications variant selon la période observée), et des problèmes de crédibilité et de vérifiabilité fondamentaux.

ouvrir la liste de références

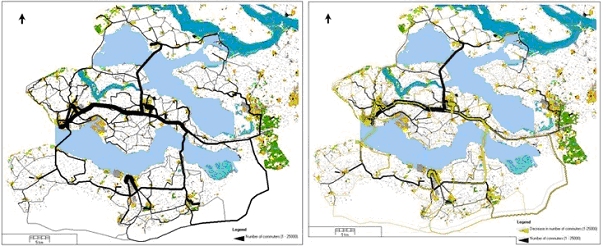

B.Tri par la granularité spatiale

Etats > cantons

Analyses portant sur les évolutions et/ou sur les échanges entre entités politiques largement autonomes, le plus souvent de grande dimension, formant ou non un territoire continu (> cas typique : flux migratoire d’Etat à Etat). Analyses portant sur les évolutions et/ou sur les échanges entre entités politiques ou administratives formant réseau au sein d’entités constituant des ensembles cohérents plus larges, ensembles au sein desquels on cherche à isoler et comparer des motifs spatio-temporels divergents ou convergents (> cas typique : statistiques démographiques à l’intérieur d’un ou de plusieurs pays).

ouvrir la liste de références

Agglomérations > communes

Analyses portant sur les évolutions ou les temporalités de territoires composites, formés d’entités le plus souvent en continuité spatiale et/ou que l’on considère comme un ensemble cohérent. Niveau où le parcellaire ou la forme urbaine ne sont pas étudiés en tant que tels (> cas typique : réseaux de transports et mobilités).

ouvrir la liste de références

Entités géographiques spécifiques

Analyses portant sur les temporalités internes d’espaces considérés comme cohérents et continus au vu de contraintes naturelles (volcan, marais, glacier, lagune, …) ou de règles d’usage (parcs nationaux, réserves naturelles, ...). Ces espaces peuvent relever d’échelles variées mais sont caractérisés par un « système » spécifique à l’espace délimité, et donc par des temporalités spécifiques (> cas typique : suivi d’espèces animales dans les parcs nationaux).

ouvrir la liste de références

Ilots > parcelle

Analyses portant sur les évolutions, les échanges et les temporalités d’espaces urbains continus et en interrelation, nécessitant de prendre en compte la forme urbaine (> cas typique : simulations d’accessibilité en milieu urbain). Analyses portant sur les temporalités de lieux-noyaux, caractérisables par une adresse / une surface (> cas typique : évolution historique du parcellaire, extensions urbaines).

ouvrir la liste de références

Points / positions

Analyses portant sur les évolutions, les échanges et les temporalités d’espaces urbains continus et en interrelation, nécessitant de prendre en compte la forme urbaine (> cas typique : simulations d’accessibilité en milieu urbain). Analyses portant sur les temporalités de lieux-noyaux, caractérisables par une adresse / une surface (> cas typique : évolution historique du parcellaire, extensions urbaines).

ouvrir la liste de références

C.Tri par le type de dynamique spatiale

Localisation

Analyses ayant pour but de distribuer dans l’espace et dans le temps des évènements ou des entités fixes sur un territoire donné. (> cas typique : distribution des commerces sur une ville)

ouvrir la liste de références

Etats

Analyses portant sur des évolutions ayant lieu à l’intérieur d’un zonage spatial fixe : le territoire est un support sur lequel un processus est positionné, mais ce processus n’en modifie pas la forme. (> cas typique : statistiques démographiques)

ouvrir la liste de références

Transformations

Analyses portant sur les transformations subies par un espace donné, qui en modifient la forme. (> cas typique : évolution d’un glacier au cours du temps )

ouvrir la liste de références

Mouvements individuels

Analyses portant sur le suivi des mouvements individuels à l’intérieur d’un espace donné. (> cas typique : mobilités urbaines)

ouvrir la liste de références

Flux

Analyses de quantités en mouvement entre territoires, impliquant l’existence de vecteurs origine/ destination et celle de quantités échangées. (> cas typique : échanges commerciaux entre régions ou nations)

ouvrir la liste de références

les catégories et sous-catégories sont identifiées ci-dessous, les références elles-mêmes sont présentées sous la forme de fichiers PDF autonomes accessibles derrière les flèches orange.

A.Tri par la portée temporelle

Temps immédiat

Analyses portant sur quelques heures ou quelques jours, granularités de la seconde à la journée, échelle ou portée habituelle inférieure à 2 semaines.

ouvrir la liste de références

Temps court

Analyses portant sur quelques semaines ou quelques mois, granularités de la journée au mois, échelle ou portée habituelle inférieure à 1 an.

ouvrir la liste de références

Temps intermédiaire

Analyses portant sur quelques années ou quelques dizaines d’années, granularités de la semaine à l’année, échelle ou portée habituelle inférieure au siècle.

ouvrir la liste de références

Temps de l’Histoire (temps long)

Analyses portant souvent sur un ou plusieurs siècles, granularités l’année au siècle, échelle ou portée habituelle supérieure au siècle. Mais ce temps se caractérise d’abord notamment par une granularité des données fortement hétérogène (indications à la journée ou à l’heure coexistant avec des indications à l’année par exemple), une répartition des données dans le temps très inégale (densités d’indications variant selon la période observée), et des problèmes de crédibilité et de vérifiabilité fondamentaux.

ouvrir la liste de références

B.Tri par la granularité spatiale

Etats > cantons

Analyses portant sur les évolutions et/ou sur les échanges entre entités politiques largement autonomes, le plus souvent de grande dimension, formant ou non un territoire continu (> cas typique : flux migratoire d’Etat à Etat). Analyses portant sur les évolutions et/ou sur les échanges entre entités politiques ou administratives formant réseau au sein d’entités constituant des ensembles cohérents plus larges, ensembles au sein desquels on cherche à isoler et comparer des motifs spatio-temporels divergents ou convergents (> cas typique : statistiques démographiques à l’intérieur d’un ou de plusieurs pays).

ouvrir la liste de références

Agglomérations > communes

Analyses portant sur les évolutions ou les temporalités de territoires composites, formés d’entités le plus souvent en continuité spatiale et/ou que l’on considère comme un ensemble cohérent. Niveau où le parcellaire ou la forme urbaine ne sont pas étudiés en tant que tels (> cas typique : réseaux de transports et mobilités).

ouvrir la liste de références

Entités géographiques spécifiques

Analyses portant sur les temporalités internes d’espaces considérés comme cohérents et continus au vu de contraintes naturelles (volcan, marais, glacier, lagune, …) ou de règles d’usage (parcs nationaux, réserves naturelles, ...). Ces espaces peuvent relever d’échelles variées mais sont caractérisés par un « système » spécifique à l’espace délimité, et donc par des temporalités spécifiques (> cas typique : suivi d’espèces animales dans les parcs nationaux).

ouvrir la liste de références

Ilots > parcelle

Analyses portant sur les évolutions, les échanges et les temporalités d’espaces urbains continus et en interrelation, nécessitant de prendre en compte la forme urbaine (> cas typique : simulations d’accessibilité en milieu urbain). Analyses portant sur les temporalités de lieux-noyaux, caractérisables par une adresse / une surface (> cas typique : évolution historique du parcellaire, extensions urbaines).

ouvrir la liste de références

Points / positions

Analyses portant sur les évolutions, les échanges et les temporalités d’espaces urbains continus et en interrelation, nécessitant de prendre en compte la forme urbaine (> cas typique : simulations d’accessibilité en milieu urbain). Analyses portant sur les temporalités de lieux-noyaux, caractérisables par une adresse / une surface (> cas typique : évolution historique du parcellaire, extensions urbaines).

ouvrir la liste de références

C.Tri par le type de dynamique spatiale

Localisation

Analyses ayant pour but de distribuer dans l’espace et dans le temps des évènements ou des entités fixes sur un territoire donné. (> cas typique : distribution des commerces sur une ville)

ouvrir la liste de références

Etats

Analyses portant sur des évolutions ayant lieu à l’intérieur d’un zonage spatial fixe : le territoire est un support sur lequel un processus est positionné, mais ce processus n’en modifie pas la forme. (> cas typique : statistiques démographiques)

ouvrir la liste de références

Transformations

Analyses portant sur les transformations subies par un espace donné, qui en modifient la forme. (> cas typique : évolution d’un glacier au cours du temps )

ouvrir la liste de références

Mouvements individuels

Analyses portant sur le suivi des mouvements individuels à l’intérieur d’un espace donné. (> cas typique : mobilités urbaines)

ouvrir la liste de références

Flux

Analyses de quantités en mouvement entre territoires, impliquant l’existence de vecteurs origine/ destination et celle de quantités échangées. (> cas typique : échanges commerciaux entre régions ou nations)

ouvrir la liste de références

Projet commandité par le PUCA (Plan, Urbanisme, Construction, Architecture)

MEDDE ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie.

Contacts:

Lahouari KADDOURI, Université d’Avignon, UMR 7300 Espace

Jean-Yves BLAISE, CNRS, UMR CNRS/MCC 3495 MAP

Paule-Annick DAVOINE, Université de Grenoble-INP, LIG – STEAMER

Hélène MATHIAN, CNRS, UMR 8504 Géographie-Cités

Cécile SAINT-MARC, Université de Grenoble-INP, LIG – STEAMER

MEDDE ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie.

Contacts:

Lahouari KADDOURI, Université d’Avignon, UMR 7300 Espace

Jean-Yves BLAISE, CNRS, UMR CNRS/MCC 3495 MAP

Paule-Annick DAVOINE, Université de Grenoble-INP, LIG – STEAMER

Hélène MATHIAN, CNRS, UMR 8504 Géographie-Cités

Cécile SAINT-MARC, Université de Grenoble-INP, LIG – STEAMER